木村敬一 金メダルへの道程(東京2020パラリンピック)

東京2020パラリンピックでは、11人の日本人金メダリストが誕生した。そのなかで、リオ大会で敗れ、雪辱を果たした選手のひとりが競泳の木村敬一だ。悲願の金メダルを手にして号泣する姿は、日本を感動の渦に巻き込んだ。(この記事は本誌Vol.10に掲載されたものです)

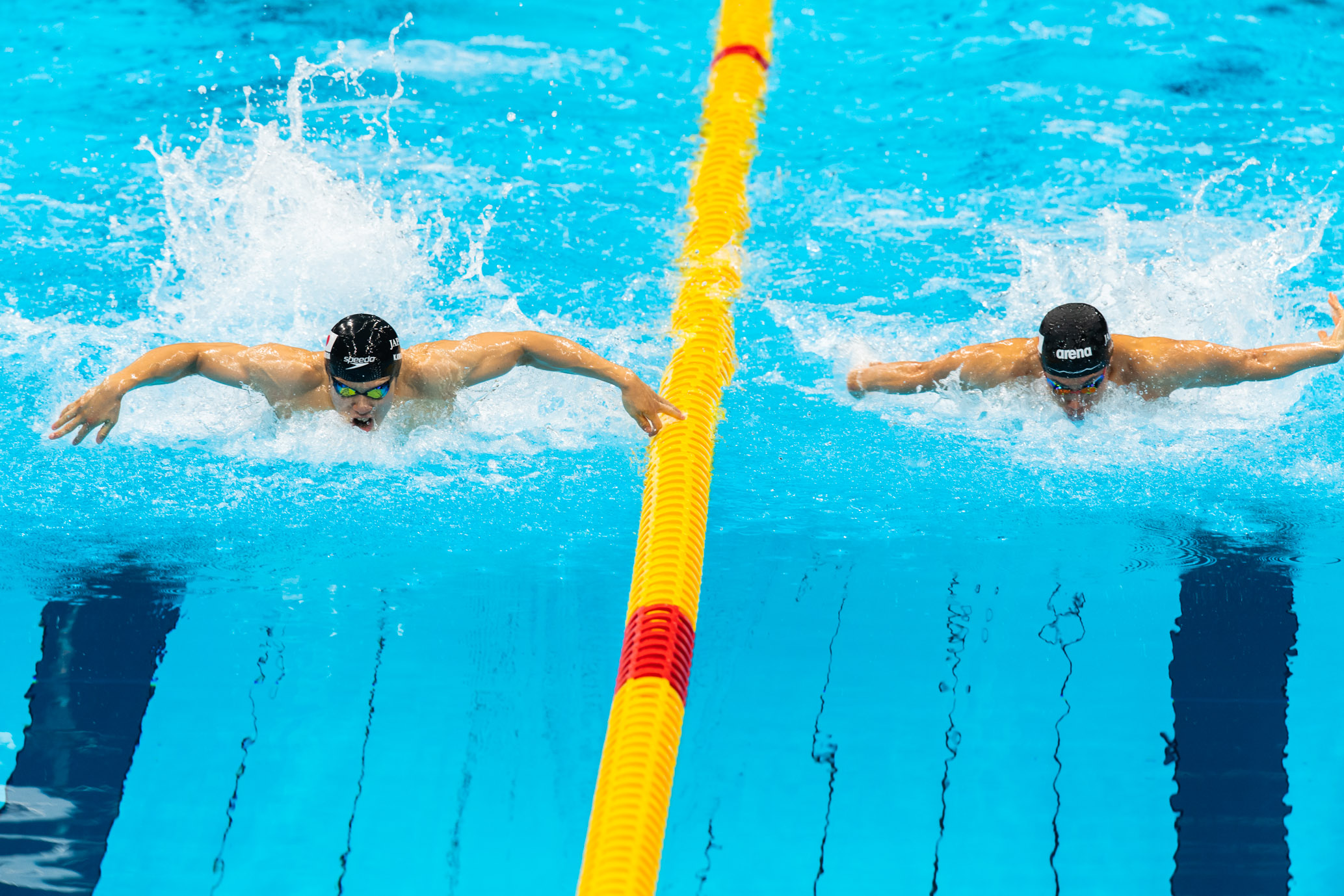

新型コロナウイルスによる1年延期。そして、無観客。異例づくめの中、東京パラリンピックが開催された。大会11日目、2021年9月3日に東京アクアティクスセンターで男子視覚障害(S11クラス)100mバタフライが行われ、木村敬一が金メダル、富田宇宙が銀メダルを獲得。日本勢の1、2フィニッシュが実現した。

最後の1人がゴールし選手全員の順位が決定すると、タッピングを担当していた寺西真人コーチが木村に声をかけた。

「金メダルだ!」

まだ整わない呼吸を続けていた木村は、その瞬間飛び上がり、隣のレーンで泳いでいた富田と抱き合って喜びを爆発させた。

プールから上がっても、木村の見えない目から涙が溢れ出していた。

「この日のためにがんばってきた〝この日〞は、本当に来るんだなって」

イアン・ソープを超える!

木村は、2歳の時に病気のため視力を失った。小学4年でスイミングクラブに通うようになる。2001年に水泳の世界選手権が福岡県で開催され、オーストラリアのイアン・ソープが6種目で金メダルを獲得する様子を、テレビの前で耳をそばだてて夢中になって聞いていた。そして、決意する。

「オレは、イアン・ソープになるぞ。いや、イアン・ソープを超えるぞ!」

まだ、25mを泳ぐのがやっとという木村が抱いた、大きな夢だった。

中学は、東京にある筑波大学附属盲学校(現・筑波大学附属視覚支援学校)に単身入学し水泳部に所属。同校出身者には、1992年のバルセロナ大会から2012年のロンドンまで、木村と同じ視覚障害の水泳で合計21個ものメダルを獲得した河合純一がいる。河合を指導した寺西コーチに出会い、本格的にパラ水泳の選手としての指導を受けるようになった。

初めてのパラリンピックは2008年、北京大会。高校3年の夏である。出場した100m自由形と平泳で自己ベストを大幅に縮めるタイムで5位入賞を果たす。年齢の近い日本人選手がメダルを獲得したことで、〝パラリンピックのメダル〞を意識するようになったという。そうして、4年後のロンドン大会100m平泳ぎで銀、バタフライで銅。木村は初めてのメダルを獲得した。

金メダル至上主義へ

「自分が本当の意味でアスリートとしての意識を持ったのは、ロンドン大会が終わって、大学院に進学し、同時に東京ガスの所属が決まった時でした」

競技に専念できる環境が整い、トレーニング一色の生活になった時に、〝金メダル獲得〞という目標が目の前にはっきりと現れた。

「その時から、気持ちとしては〝金メダル至上主義〞になりました」

実際、大学時代とは比較にならないほどの練習量をこなし、さらに筋肉をつけるために食事(タンパク質)量も増やしていく。生活そのものが金メダルへの道まっしぐらになっていった。自身も、周囲も、16年のリオ大会では必ず金メダルを獲得することを信じて疑わなかった。

ところが、そのリオ大会ではメダルの数こそ銀2個、銅2個と大活躍だったものの、肝心の金メダルはとり逃してしまう。睡眠障害とともに、摂食障害の症状を併発し、大会期間中の体調も精神状態もどん底の中、それでも泳ぎ抜いた結果だった。

「リオ大会では、日本選手団は1個も金メダルがなかった。実は、それに救われたところがあったんです」

メダル4個を持ち帰った木村に、周囲の人は「よくやった」「すごい、がんばったね」と声をかけた。もし、リオで誰かが金メダルを獲得していたら、そして、木村への評価が〝金メダルは獲れなかったけど〞という程度だったら、「きっと、人生が終わりだと絶望してしまったかもしれない」と、振り返る。

木村の金メダルへの道は、4個ものメダルを手にしたリオ大会以降に持ち越された。

充実のアメリカ修行

リオ大会までの過密なトレーニングスケジュールを、いったん、ゼロにした。ほぼ1人で練習メニューを考え、試行錯誤しながら、あらゆる修正を加えていく。思いついたことはなんでもやってみる。それが、木村のスタンスだった。何かを変えたい。その思いの先に行き着いたのが、渡米である。

2018年、単身渡米。同じ視覚障害の水泳選手で金メダリストのブラッドリー・スナイダーに連絡を取り、ブライアン・レフラーコーチを紹介してもらい、練習拠点となるボルチモアへと旅立った。2年間のアメリカ修行が、木村を丸ごと、変貌させたのだった。

「〝金メダル至上主義〞だった頃は、成果を上げなければ何の意味もないって思ってました。でも、アメリカに行ったら、水泳だけでなく、やらなくてはいけないことがたくさんある」

英語を習得することも、1人で生活することも、そこで手助けしてくれる人とコミュニケーションを取ることも、すべてが自分の成長だと感じられた。

「その中で、プールで泳ぐことに純粋に喜びを感じられたんですね」

できることが増え、活動範囲がどんどん拡大していく。アメリカ国内のレースに出場するために、時差のあるアメリカを端から端まで行ったり来たり。新しい友人と、食事をしたり。

「スタートが低かったですからね、もう伸び代しかないわけです」

水泳での木村のひらめきによる試行錯誤は、アメリカでも冴えた。たとえば、練習でスタートの合図を待っている時に、水の中、片腕でプールサイドを掴んで待つ。そして、合図とともに体をひねった状態から進行方向へと向きながら、壁を蹴ってスタートさせる。

「体が斜めの状態でのスタートフォームは、実はターンの時の体の向き、ひねり方に近い。アメリカでの練習中に、そのことに気づいたんです。壁を蹴ってからのキック回数、浮き上がってくる距離を、ターンの時とそろえることを意識して練習するようにしていました」

これが奏功し、実際のタイムにも反映されていった。

「アメリカでがんばっている自分を、初めて褒めてあげたいって思ったんですよ。僕のわずか31年間の人生経験の中で、アメリカでの2年間は、真っ先に人に話したいと思えるほどの経験でした」

もがいた先の金メダル

2020年3月。新型コロナウイルスは、アメリカでも急激に感染拡大した。そして、東京オリンピック・パラリンピックの1年延期が決定。木村は、帰国した。

「少なくともこの1年間、おもだった大会は開催されないだろう。だから、今は、日本でしかできないことだけに集中しよう」

木村は新たにメンタルトレーナーの指導を受け、長野県での高地トレーニングにも積極的に参加した。

パラリンピック直前の8月、来日したアメリカのブライアンコーチが木村の最終調整に付き合ってくれた。

「ブライアンコーチは、いつも前向きで、選手の僕らを勝てる気にさせてくれる。最後の一押しになってくれました」

そうして迎えた、東京パラリンピック。木村が最初に出場した200m個人メドレーでは、メダルに届かず5位に。

「ひどく緊張していました。同時に、コールされてプールサイドに出た瞬間、無観客であること、それでテンションが上がらない自分を自覚していました」

2種目目となる100m平泳ぎでは、落ち着きを取り戻していた。それが、銀メダルという結果に反映されたと、木村は分析している。

競泳の最終日にあたる9月3日、運命の100mバタフライが行われた。19時45分、決勝がスタート。予選1位の木村は4レーン、2位の富田は5レーン。号砲とともに飛び込むと、木村がわずかにリードして水面に姿を見せた。50mを28秒31で折り返し、そのままトップをキープしてフィニッシュした。

「50mのターンの時、ベストの泳ぎより1ストローク多かったんです。そのため、プールの壁までの距離が詰まってしまい、ターンが合わずに折り返した。さらに途中でコースロープに当たって減速。最後の6、7mは、自分としてはちっとも進んでいないという感覚でゴールタッチしました」

1分02秒57のタイム。会心の泳ぎではなかったという。全選手が泳ぎ終わるまでのわずか数秒、会場は、静寂に包まれていた。

そして、金メダルを告げるアナウンス。

「…… ダメかもしれないという気持ちと、それでもやっとレースが終わったという安堵感。それだけでいっぱいでした」

チャンピオンの空白

2位となった富田の存在は、大きいと語る。

「どの国の選手であれ、同じクラスでライバルとなる存在が出現するのは脅威だし、金メダルのためには倒さなくてはいけない。その相手が、国内にいる。国内のどんなレースでも、同じプレッシャーの中で泳いでいました。1レースも、負けたくない、と」

5年間、常にプレッシャーを感じ続けていたからこそ、金メダルにつながったと、木村は確信する。実際、100mバタフライでは、木村は富田に負けた記憶は、ない。

「死守した先に、やっと辿り着けましたね」

ライバルの存在は、木村を前進させる原動力になった。が、一方で、日本代表選手として金メダルの期待がかけられている重圧には、押し潰されそうになっていた、と明かす。

「自分のためにどれだけ他の人が力を貸してくれているんだ、という。仮に、今回銀メダルだったとして、それをきっと誰も責めることはないでしょう。その事実を、一番受け入れられないのは、自分。負けるのが、一番嫌だと思うのは、自分。そのプレッシャーが、最後のレースまでずっとのしかかっていました」

まさに悲願の金メダルを獲得した木村は、東京パラリンピック閉幕から1カ月を経て、今後の行方は模索中だと語る。

「人生最大の目標を達成してしまって、それを上回るものが、なかなか見つからない」

率直な実感なのだろう。

チャンピオンしか感じることができない、空白の時間と空間。木村は、今、そのただ中に身を漂わせている。

木村敬一(きむら・けいいち)/1990年、滋賀県生まれ。増殖性硝子体網膜症により2歳で視力を失う。小学4年で水泳を始め、筑波大学附属盲学校(現・筑波大学附属視覚支援学校)に進学し、水泳部に所属。2008年、高校3年で北京パラリンピックに初出場、12年ロンドン大会では100m平泳で銀、100mバタフライで銅メダル。16年リオ大会では、50m自由形、100mバタフライで銀、100m平泳、100m自由形で銅メダルを獲得。東京大会では、100mバタフライ金、100m平泳で銀メダルを獲得した。2021年8月に『闇を泳ぐ』(ミライカナイ刊)を上梓。

取材・文/宮崎恵理 写真/堀切功